Hiroshima. Per quelli della mia generazione, nati meno di vent’anni dopo la fine della guerra, non era solo una foto sul sussidiario.

Hiroshima. Per quelli della mia generazione, nati meno di vent’anni dopo la fine della guerra, non era solo una foto sul sussidiario.

Hiroshima era la bomba.

Hiroshima era nei video sbiaditi proiettati in classe alle elementari, anzi: non proiettati, ma visti con una specie di valigia dal coperchio trasparente.

Hiroshima era nelle proteste che incontravo nelle strade di Roma, mentre mio padre mi portava a scuola.

Hiroshima, era, per noi, un bivio della storia, uno degli attimi in cui l’umanità prende la strada sbagliata.

Hiroshima, per me, era ferma alle 8,15 del 6 agosto del 1945, quando un ragazzo americano che aveva 30 anni e pochi mesi, Paul Tibbets, e che era un ottimo pilota di guerra, tanto da meritarsi i gradi da colonnello, ma non aveva comunque perso il suo essere un po’ mammone, cresciuto a pancake e torta di mele, decise di fare il suo lavoro e cambiare per sempre la storia dell’umanità. Perché il suo lavoro, quel giorno, era volare con il suo “Boeing B-29 Superfortress”, un aereo che si era addirittura scelto sulla linea di assemblaggio, perché venisse modificato secondo le sue direttive, e al quale aveva deciso di dare il nome della madre, la signora Enola Gay Haggard, da Cedar Rapids, Nebraska, e con quello scaricare una bomba.

Una sola.

“Little Boy”, l’avevano chiamata.

Un “ragazzino” lungo 3 metri, pesante 4mila kg, che portava nella pancia 64 kg di uranio arricchito. Il colonnello Tibbets scelse Hiroshima, tra i quattro possibili obiettivi, perché, quella mattina, ad Hiroshima c’era il sole e si poteva vedere benissimo il ponte a forma di T, sul fiume Aioi, il punto che avevano deciso che fosse il più adatto per la bomba.

Il “secondo sole” si accese nel cielo di Hiroshima, a 580 metri dal suolo… un attimo dopo, 70 mila persone non c’erano più. Di alcune rimase solo l’ombra sul muro. Quattro mesi dopo, a dicembre, quando finalmente si tentó una conta reale delle vittime, gli assenti ad Hiroshima erano 140mila.

Tanti quanti i tasselli che compongono l’immagine di Hiroshima appena bombardata, nella sala circolare del Museo.

Questa, per me, era Hiroshima.

Poi, ho visto Hiroshima.  L’ho vista con “… tante frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno”, per dirla sempre col Maestrone.

L’ho vista con “… tante frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno”, per dirla sempre col Maestrone.

L’ho vista carico di tutta la retorica, che sapevo non avrei potuto non affidare alle righe del mio diario giapponese… e invece… ho scoperto che quella Hiroshima non esiste.

Non quella che mi aspettavo.

Non un “tempio” del dolore.

Non un monumento alla tragedia.

Sopratutto, nessuna attribuzione di colpa.

Abituato ai musei dell’Olocausta, ero sicuro che avrei trovato anche qui, ad Hiroshima, quella narrazione dei fatti che, in ogni caso, fa di un popolo una vittima.

Ero più che sicuro che, anche ad Hiroshima, i monumenti ed i musei avrebbero raccontato una storia di vittime e di carnefici.

E invece no.

Niente di tutto questo.

Non c’è alcun dettaglio, nel grande parco della Pace, nei monumenti e nel museo, che cerchi di nascondere una verità assoluta: c’era una guerra.

Quella bomba, era un atto di guerra.

Di una guerra che anche loro, i giapponesi, stavano combattendo.

Con la loro capacità di leggere l’ essenziale, i giapponesi ad Hiroshima si sono messi dalla parte sbagliata della storia.

Insieme a tutti gli altri.

Colpevoli, come tutti gli altri, di non aver impedito che la voce delle armi prendesse il posto di quella della ragione.

Ad Hiroshima non c’é un aggressore e non c’è un aggredito.

Non c’è l’americano cattivo e il giapponese buono.

C’è solo un enorme monito dell’umanità all’umanita: qui è successo, qui tutti noi l’abbiamo fatto e tutti noi l’abbiano subito.

Mi sarei aspettato ricostruzioni storiche, foto dell’Enola Gay, finanche le immagini del colonnello Tibbets decorato per l’impresa. Niente di tutto questo.

Una sola bandiera giapponese, ma quasi nascosta, ma tutto il resto è di tutte le nazioni e senza nazione, di tutti i popoli e non di un solo popolo.

Di tutti il dolore.

Di tutti la colpa.

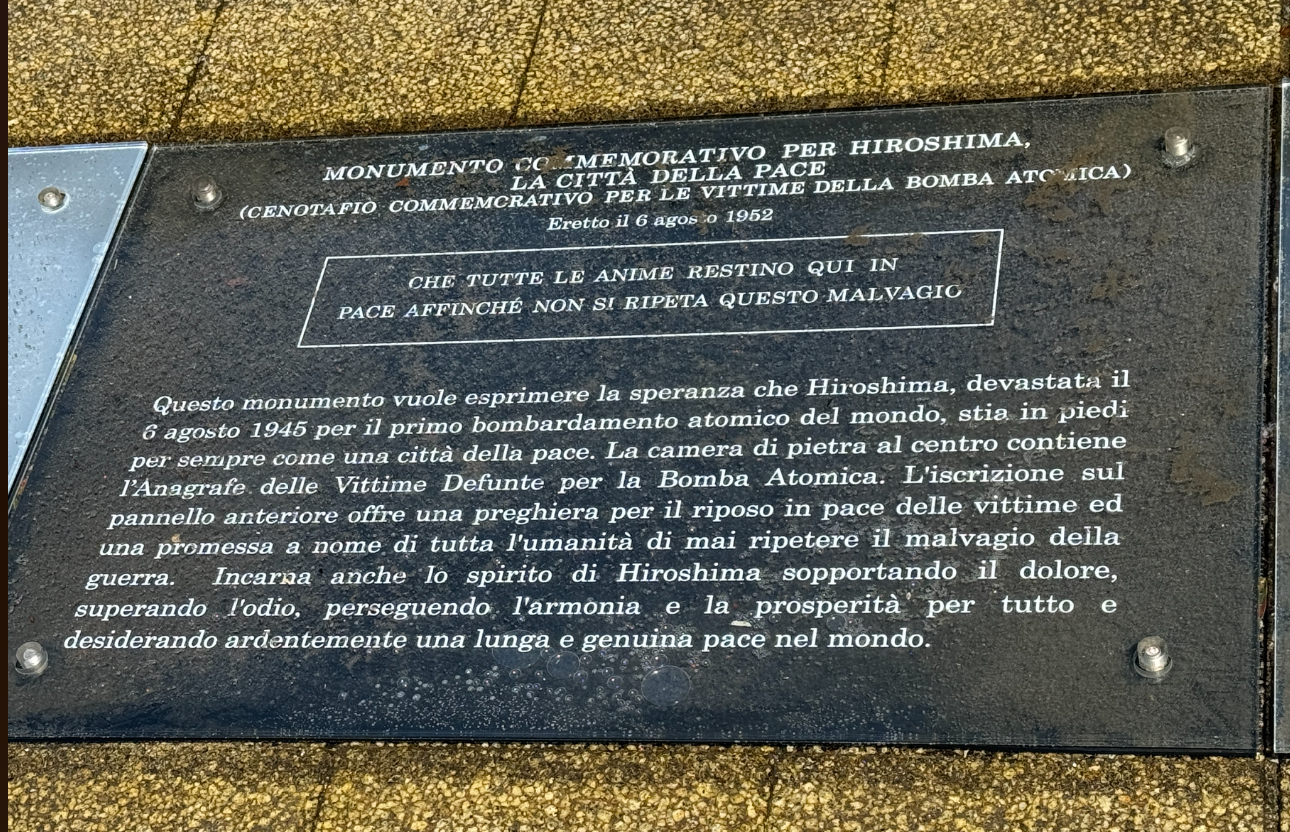

È scritto anche sulla lapide in italiano davanti al cenotafio “…sopportando il dolore, superando l’odio, perseguendo l’armonia….”

“…sopportando il dolore, superando l’odio, perseguendo l’armonia….”

Mentre rifletto su tutto questo, una famiglia indiana: padre, madre, tre figli e una nonna, si fa un selfie davanti ala “cupola” della bomba.

Ridono tutti.

Fanno segni a V con le mani.

Quest’anno Oppenheimer ha vinto l’Oscar… questa sarà una bella foto da postare e taggare no?

ADAMO SAN