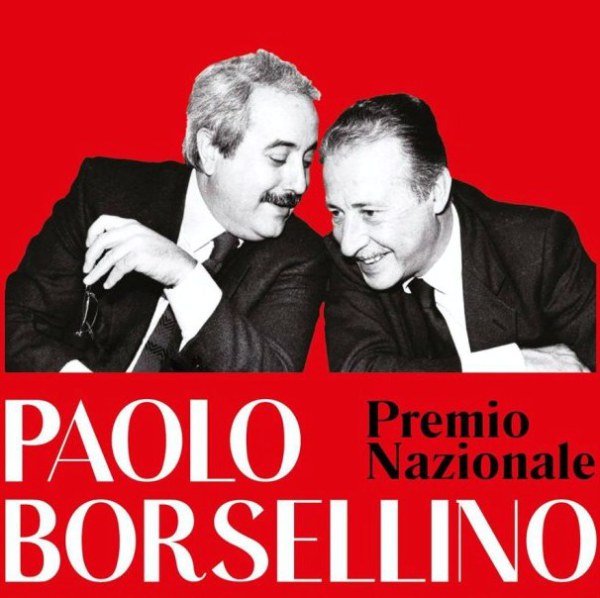

È cambiato il colore delle immagini televisive, sono cambiati i costumi e le abitudini, la foggia dei nostri abiti, sono cambiate le automobili e persino il modo di chiamare le cose. È cambiata l’Italia, è cambiato il mondo, passato da una dimensione analogica a quella digitale. Eppure, siamo ancora lì. A quel maggio ’92. Sono passati trentatre anni dalla strage mafiosa di Capaci dove furono uccisi da una bomba Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. E pochi giorni dopo Via D’Amelio. Se c’è una caratteristica, tra le altre, che queste stragi hannoavuto è quella di non essere diventate mai Storia. Ma di essere rimaste sempre cronaca. Perchè oggi 23 maggio 2025 siamo ancora a chiederci, dopo 33 anni, cosa dicono Falcone e Borsellino ad un giovane, ad uno studente, ad un ragazzo che non era ancora nato.Se è vero che solo continuando a rinnovare il ricordo degli uomini che hanno speso la loro vita per la nostra democrazia, possiamo pensare di costruire un Paese più giusto.Capaci, e via D’Amelio sono state le primestragi mafiose di un’Italia che era stata piegata dall’assalto dell’autunno caldo operaio e inginocchiata dal terrorismo e dalla lotta armata. Ma ora entrava in un tempo nuovo. Quella della pax mafiosa che archiviava per sempre gli anni del boom economico per conoscere quelli della paura. Ledue stragi aprirono una stagione in cui non si colpivano più le idee politiche ma le vite delle persone, nella loro dimensione privata e pubblica. Era ilcorollario di un lungo cinquantennio di omicidi –iniziato a Portella della Ginestra nel 1947 – in cui sarebbero stati uccisi magistrati, sindacalisti, politici, carabinieri e poliziotti, e che si sarebbe concluso con Paolo Borsellino. Più di 1300 morti. Una guerra civile. Un attacco al cuore dello Stato. Alle nostre libertà e alla nostra democrazia. Troppo facile, oggi, a trentatre anni di distanza, affermare che quelle bombe e l’omicidio di Falcone e Borsellino siano stati solo il seme della lotta antimafia. Se uno studente di oggi, che non ha esperienza né memoria di quei fatti di cui nessuno gli parla, volesse capire per quale ragione quegli omicidi sono nella storia d’Italia gli si potrebbe rispondere che ci sono almeno tre buoni motivi.Anzitutto perché segnarono l’inizio della fine della mafia assassina in Italia. Certo non di quella economica che pervade le nostre città e le nostre vite. Il Paese che aveva subito dimenticato più di 1300 omicidi, Chinnici, Dalla Chiesa, Boris Giuliano e Ninni Cassarà, dopo Capaci e via D’Amelio non potè più far finta di non vedere.

È cambiato il colore delle immagini televisive, sono cambiati i costumi e le abitudini, la foggia dei nostri abiti, sono cambiate le automobili e persino il modo di chiamare le cose. È cambiata l’Italia, è cambiato il mondo, passato da una dimensione analogica a quella digitale. Eppure, siamo ancora lì. A quel maggio ’92. Sono passati trentatre anni dalla strage mafiosa di Capaci dove furono uccisi da una bomba Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. E pochi giorni dopo Via D’Amelio. Se c’è una caratteristica, tra le altre, che queste stragi hannoavuto è quella di non essere diventate mai Storia. Ma di essere rimaste sempre cronaca. Perchè oggi 23 maggio 2025 siamo ancora a chiederci, dopo 33 anni, cosa dicono Falcone e Borsellino ad un giovane, ad uno studente, ad un ragazzo che non era ancora nato.Se è vero che solo continuando a rinnovare il ricordo degli uomini che hanno speso la loro vita per la nostra democrazia, possiamo pensare di costruire un Paese più giusto.Capaci, e via D’Amelio sono state le primestragi mafiose di un’Italia che era stata piegata dall’assalto dell’autunno caldo operaio e inginocchiata dal terrorismo e dalla lotta armata. Ma ora entrava in un tempo nuovo. Quella della pax mafiosa che archiviava per sempre gli anni del boom economico per conoscere quelli della paura. Ledue stragi aprirono una stagione in cui non si colpivano più le idee politiche ma le vite delle persone, nella loro dimensione privata e pubblica. Era ilcorollario di un lungo cinquantennio di omicidi –iniziato a Portella della Ginestra nel 1947 – in cui sarebbero stati uccisi magistrati, sindacalisti, politici, carabinieri e poliziotti, e che si sarebbe concluso con Paolo Borsellino. Più di 1300 morti. Una guerra civile. Un attacco al cuore dello Stato. Alle nostre libertà e alla nostra democrazia. Troppo facile, oggi, a trentatre anni di distanza, affermare che quelle bombe e l’omicidio di Falcone e Borsellino siano stati solo il seme della lotta antimafia. Se uno studente di oggi, che non ha esperienza né memoria di quei fatti di cui nessuno gli parla, volesse capire per quale ragione quegli omicidi sono nella storia d’Italia gli si potrebbe rispondere che ci sono almeno tre buoni motivi.Anzitutto perché segnarono l’inizio della fine della mafia assassina in Italia. Certo non di quella economica che pervade le nostre città e le nostre vite. Il Paese che aveva subito dimenticato più di 1300 omicidi, Chinnici, Dalla Chiesa, Boris Giuliano e Ninni Cassarà, dopo Capaci e via D’Amelio non potè più far finta di non vedere.

La seconda ragione è che ci sono tante storie di questo Paese che vengono taciute, ma che vanno cercate ad ogni costo. Perché se c’è stata una sorta di complicità tra mafie e i poteri, che impediscono a noi di sapere come è veramente andata il Paese lo deve sapere. Ricordare il 23 maggio ogni anno anche a distanza di anni serve anche per continuare a chiederela verità Perché smontare sul piano storiografico l’ambiguità di un Paese che non solo fece finta di non vedere, di non sapere, ma anzi negò l’esistenza della mafia in almeno 4 regioni del sud d’Italia (allora) ci aiuta oggi a comprendere la necessità di coltivare gli studi sul fenomeno mafioso per comprendere l’Italia di oggi.La terza ragione è nel fatto che Capaci e via D’Amelio dove furono uccisi Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, insomma la guerra della mafia contro lo Stato di cui oggi si parla poco, purtroppo, non è ancora risolta, sono ferite ancora aperte ed è importante ricostruire il passato per non dimenticare e per essere più attenti nel presente e nel futuro. Quella con la mafia è una guerra non dichiarata, ancora aperta. Una guerra che magari non insanguina le strade e non finisce sulle prime pagine dei giornali, ma non per questo è meno letale.E chi continua a far finta di non vedere e non sapere è il miglior alleato della mafia.

Leo Nodari