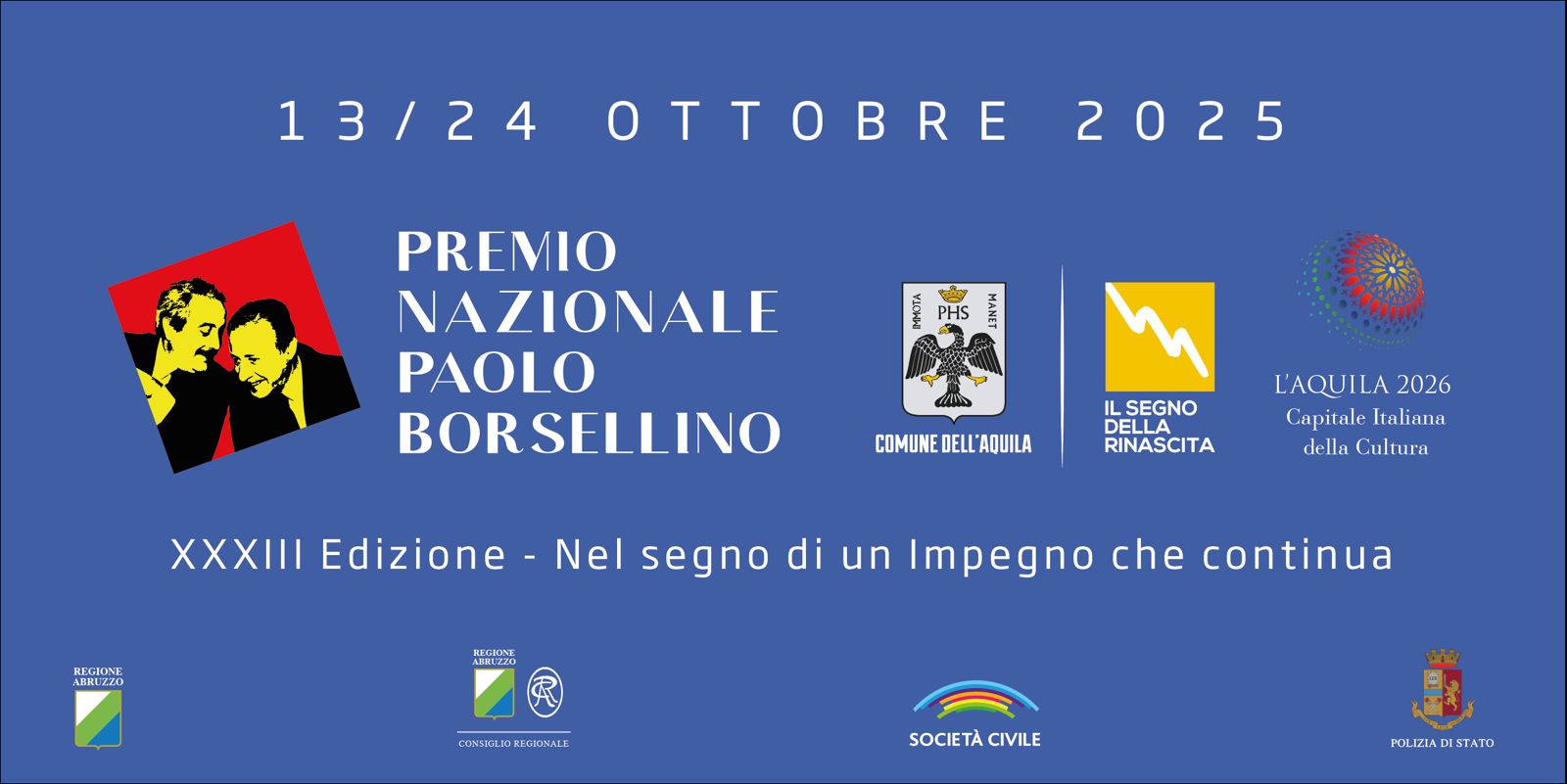

Falcone e Borsellino ci hanno insegnato che il male non è solo di chi lo commette, ma anche di chi guarda e lascia fare. Ci hanno insegnato che la legalità è un fatto di civiltà, di giustizia sociale. Ci hanno insegnato che bisogna vivere, non lasciarsi vivere. Non possiamo ricordarlo solo il 23 maggio. Per questo domani a L’Aquila, martedi a Pescara sarà presentata la cerimonia di consegna del 33 premio nazionale Paolo Borsellino con i suoi tradizionali incontri che lo precedono che quest’anno. Per questo premio unico in Italia che ogni anno presenta qualche novità i momenti di incontro saranno 21 in 4 province, con 90 ospiti, 5 prefetti (Cortese, Savina, Ciciliano, Rizzi, Gannini) , 4 magistrati antimafia (Roma, Viterbo, Catanzaro, Bologna), 3 giornalisti (Tortora, Bolzoni, Cartolano), 4 spettacoli teatrali , 4 incontri con i “Fuori posto” di Luca Strappelli, tanti testimoni dell’impegno civile ma anche 4 sacerdoti (Antonio Coluccia, Aniello Manganiello, Maurizio Patriciello, Luigi Epicoco) in prima fila nel contrasto all’illegalità ma soprattutto all’indifferenza .

Falcone e Borsellino ci hanno insegnato che il male non è solo di chi lo commette, ma anche di chi guarda e lascia fare. Ci hanno insegnato che la legalità è un fatto di civiltà, di giustizia sociale. Ci hanno insegnato che bisogna vivere, non lasciarsi vivere. Non possiamo ricordarlo solo il 23 maggio. Per questo domani a L’Aquila, martedi a Pescara sarà presentata la cerimonia di consegna del 33 premio nazionale Paolo Borsellino con i suoi tradizionali incontri che lo precedono che quest’anno. Per questo premio unico in Italia che ogni anno presenta qualche novità i momenti di incontro saranno 21 in 4 province, con 90 ospiti, 5 prefetti (Cortese, Savina, Ciciliano, Rizzi, Gannini) , 4 magistrati antimafia (Roma, Viterbo, Catanzaro, Bologna), 3 giornalisti (Tortora, Bolzoni, Cartolano), 4 spettacoli teatrali , 4 incontri con i “Fuori posto” di Luca Strappelli, tanti testimoni dell’impegno civile ma anche 4 sacerdoti (Antonio Coluccia, Aniello Manganiello, Maurizio Patriciello, Luigi Epicoco) in prima fila nel contrasto all’illegalità ma soprattutto all’indifferenza .

Il Premio dopo 33 anni non solo continua a vivere e a proporre questi temi ma si allarga in spazi sempre più ampi e quest’anno sarà consegnato nell’aula magna della scuola della Guardia di Finanza (800 posti) in diretta tv e streaming alla presenza del generale comandante della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro con un parterre de rois di eccezionale livello in diretta Tv e streaming, contro il rischio sempre dietro l’angolo di normalizzazione del pericolo mafioso, contro il rischio di pensare che una mafia meno cruenta non rappresenti più un pericolo, laddove è vero il contrario: una mafia organizzata come un’impresa, insediata nel tessuto economico, capace di arricchirsi nell’ombra, è più forte di quando imponeva il suo potere con le armi e le stragi.

Il Premio Borsellino, invitato in ogni incontro e rassegna del settore educativo nazionale si afferma perché con la sua storia è il segno che occorre ripensare la lotta alle mafie e ripensare anche il concetto di legalità. Non c’è legalità senza giustizia sociale. Se mancano i diritti sociali fondamentali – il lavoro, la casa, l’istruzione, l’assistenza sanitaria – la legalità rischia di diventare retorica.

Mai si è parlato di legalità come in questi anni, e mai come oggi abbiamo una democrazia debole, malata e diseguale, La rabbia pervade le città e tragicamente aggredisce soprattutto i giovani. Molti dicono “legalità” per mettersi la coscienza in pace, per sentirsi dalla parte giusta. Si esibisce la legalità come una credenziale per poi usarla come lasciapassare, come foglia di fico anche di misfatti e porcherie. Ecco allora che – senza nulla togliere all’ammirevole impegno di tante scuole, presidi, insegnanti – l’espressione “educazione alla legalità” andrebbe arricchita con la parola responsabilità. È la responsabilità l’architrave di ogni processo educativo, perché responsabilità vuol dire imparare ad essere liberi con gli altri e per gli altri, non contro di loro. Giovanni Falcone come Paolo Borsellino, Rosario Livatino e tutti i magistrati che hanno servito la democrazia ci hanno lasciato questa eredità. Un’eredità etica, onerosa. Non possiamo ricordare Falcone e Borsellino solo nella ricorrenza di Capaci, dobbiamo fare della memoria il nostro impegno a interrogarci, avere il coraggio di fare scelte scomode. E poi partecipare, contribuire al bene comune, essere cittadini fino in fondo, come ci chiede la Costituzione. Falcone e Borsellino ci hanno insegnato che il male non è solo di chi lo commette, ma anche di chi guarda e lascia fare. C’è chi ha raccolto questa eredità: un’Italia che ha preso coscienza, Ma ci sono ancora parti di Italia che si nascondono, complici o silenti. C’è ancora troppa indifferenza, troppo egoismo, troppa delega. C’è un’antimafia a volte di facciata e c’è un male – anzi una peste, come la chiamò Papa Francesco – chiamata corruzione. Peste che intreccia tre varianti del male: crimine organizzato, crimine politico e crimine economico. Ecco allora che questo 33° Premio deve segnare un punto di svolta, un impegno più grande e consapevole. Non occorrono eroismi: occorre, tenacia, passione per il bene comune. Occorre il coraggio più difficile e più necessario: quello di rispondere ogni giorno alla propria coscienza.

Leo Nodari